渔者垂钓于伊水之上。樵者过之,弛担息肩,坐于磐石之上,而问于渔者。

渔者垂钓于伊水之边。有一樵者路过,放下柴担休息一下肩膀,坐在大石头上,而后问于渔者。

曰:“鱼可钩取乎?”

问:“鱼可以钓到吗?”

曰:“然。”

答:“能。”

曰:“钩非饵可乎?”

问:“鱼钩上不放鱼饵能钓到吗?”

曰:“否。”

答:“不能。”

曰:“非钩也,饵也。鱼利食而见(遇到;碰见)害,人利鱼而蒙(受)利,其利同也,其害异也。敢问何故?”

问:“钓到鱼不是鱼钩,而是鱼饵。鱼在因吃食获利的同时而自身遇到伤害,人因吃鱼获利的同时而自身受到利益,其因吃而获利是一样的,其自身受到的伤害不一样。请问这是什么原因?”

渔者曰:“子樵者也,与吾异治,安得侵吾事乎?然亦可以为子试言之。彼之利,犹此之利也;彼之害,亦犹此之害也。子知其小,未知其大。鱼之利食,吾亦利乎食也;鱼之害食,吾亦害乎食也。子知鱼终日得食为利,又安知鱼终日不得食为害?如是,则食之害也重,而钩之害也轻。子知吾终日得鱼为利,又安知吾终日不得鱼不为害也?如是,则吾之害也重,鱼之害也轻。以鱼之一身,当人之食,是鱼之害多矣!以人之一身,当鱼之一食,则人之害亦多矣!又安知钓乎大江大海,则无易地之患焉?鱼利乎水,人利乎陆,水与陆异,其利一也;鱼害乎饵,人害乎财,饵与财异,其害一也。又何必分乎彼此哉!子之言,体也,独(岂,难道)不知用尔。”

渔者说:“你是打柴的,与我工作不一样,又怎么能知道我的事呢?然而我可以给你试着解释一下。鱼的利和我的利是一样的,鱼的害和我的害也是一样的。你只知其一,未知其二。鱼受利于食,我也受利于食,鱼受害于食,我也受害于食。你只知鱼终日有食吃而为利,又怎知鱼若终日无食吃而为害呢?如此,吃食的害处太重了,而钓鱼的害处却轻了。你只知我终日钓到鱼而为利,又怎知我若终日钓不到鱼不为害呢?如此,我受到害太重了,而鱼受到的害却轻了。若以鱼为本,人吃了鱼,则鱼被吃而受到的伤害多啊!若以人为本,以鱼为食,人无食吃则人受到的伤害多啊!况且在大江大河边上钓鱼,又怎么知道钓鱼地点的改变就不会给自己带来祸患呢?鱼以水为利,人以陆为利,水跟陆不同,但从利的角度来看,水对鱼有利,陆对人有利,两者的利是相同的。鱼为鱼饵所害,人为财物所害,鱼饵与财物不同,但从害的角度来看,鱼饵给鱼带来危害,财物给人带来危害,两者的害是相同的。既然如此,又何必在鱼与人之间分彼此呢!你说的,是事物的‘体’,难道不知事物的‘用’吗?。”

樵者又问曰:“鱼可生食乎?”

樵者又问:“鱼能生吃吗?”

曰:“烹之可也。”

答:“煮熟之后可以吃。”

曰:“必吾薪济子之鱼乎?”

问:“那必然用我的柴煮你的鱼了?”

曰:“然。“

答:“当然。”

曰:“吾知有用乎子矣!”

问:“我知道我的柴对你有用!”

曰:“然则(连词,用在句子开头,表示“既然这样,那么…”或“虽然如此,那么…”)子知子之薪能济吾之鱼,不知子之薪所以能济吾之鱼也?薪之能济鱼久矣,不待子而后知。苟世未知火之能用薪,则子之薪虽积丘山,独且奈何哉?”

答:“既然你知道你的柴能煮我的鱼,那么不知你晓得为什么你的柴能煮我的鱼呢?用柴煮鱼的方法早就有了,不用你说后世都知道。若世人不知道火可以用柴来生,那么你的柴就是堆积如山,难道又能如何呢?”

樵者曰:“愿闻其方。”

樵者说:“愿意听你说其中的道理?”

曰:“火生于动,水生于静。动静之相生,水火之相息。水火,用也;草木,体也。用生于利,体生于害。利害见乎情,体用隐乎性。一性一情,圣人能成。子之薪犹吾之鱼,微(无,没有)火则皆为腐臭败坏,而无所用矣,又安能养人七尺之躯哉?”

答:“火生于动,水生于静。动静相生,水火相息。水火为用,草木为体。用生于利,体生于害。利与害表现在情实上,体与用隐藏于性质中。一性质一情实,圣人才能达到。你的柴如同我的鱼,没有火烧煮直到腐臭烂掉,也不能吃,又怎能养人七尺之身躯呢?”(柴不发挥用,就是废柴;鱼不发挥用,就会腐臭烂掉。)

樵者曰:“火之功大于薪,固已知之矣。敢问善灼物,何必待薪而后传?”

樵者问:“火的功能大于柴,我已经知道了。请问易燃物,为何必须要用柴来引燃呢?”

曰:“薪,火之体也;火,薪之用也。火无体,待薪然后为体;薪无用,待火然后为用。是故凡有体之物,皆可焚之矣。”

答:“柴,是火的体;火,是柴的用。火本无体,通过柴燃烧后才有体。柴本无用,待火烧起后才为有用。因此,凡是有体的物体,都可以燃烧。”

曰:“水有体乎?”

问:“水有体吗?”

曰:“然。”

答:“有。”

曰:“火能焚水乎?”

问:“火能燃烧水吗?”

曰:“火之性,能迎(面对着,冲着)而不能随(隨,从也。顺从;依从),故灭;水之体,能随而不能迎,故热。是故有温泉而无寒火,相息之谓也。”

答:“火的本性,能对立相冲而不能相随从,所以灭了;水的体,能相随从而不能对立相冲,所以热了。因此有热水而无凉火,是因为水火相息的原因。”

曰:“火之道生于用,亦有体乎?”

问:“火的功能来于用,它也有体吗?

曰:“火以用为本,以体为末,故动。水以体为本,以用为末,故静。是火亦有体,水亦有用也!故能相济又能相息,非独水火则然,天下之事皆然,在乎用之何如尔。”

答:“火以用为本,以体为末,所以火是动的。水以体为本,以用为末,所以水是静的。因此,火也有体,水也有用啊!所以二者既相济又相息。不止水火是这样,天下的事物都如此,在于你如何运用罢了。”

樵者曰:“用可得闻乎?”

樵者问:它的运用可以说出来听听吗?”

曰:“可以意得者,物之性也。可以言传者,物之情也。可以象求者,物之形也。可以数取者,物之体也。用也者,妙万物为言者也,可以意得,而不可以言传。”

答:“通过意识感觉得到的,是事物的内在性质;通过言语传授的,是事物的外在情实;可以通过象观察到的,是事物的形;可以通过数量计算的,是事物的体。运用,并阐述万物的奥妙,只可以通过意识感知而得,而不可以言语传授。”

曰:“不可以言传,则子恶(古同“乌”,疑问词,哪,何)得而知之乎?”

问:“不可以言语传授,那么你又如何得以知道的呢?”

曰:“吾所以得而知之者,固不能言传,非独吾不能传之以言,圣人亦不能传之以言也。”

答:“我之所以知道这个,确实不能通过言传得知,并非我一人不能以言语来传授,圣人也不能用语言来传授。”

曰:“圣人既不能传之以言,则六经非言也耶?”

问:“圣人既然不能用语言来传授,那六经不也是语言传授的?”

曰:“时然后言,何言之有?”

答:“那是后人编的,圣人又说了什么?”

樵者赞曰:“天地之道备于人,万物之道备于身,众妙之道备于神,天下之能事毕矣,又何思何虑!吾而今而后,知事心,践形(比较,对照)之为大。不及子之门,则几至于殆矣。”

樵者闻听赞叹说:“天地的规律在人身上体现得最完备,万物的规律在事物身上体现得最完备,各种奥妙的玄机在神奇莫测之处体现得最完备。此三者就把天下的道理都囊括尽了,此外,还有什么可思虑的呢?我从今往后,知道用心去感知事物,对照着去实践是很重要的。如果不到你这里(跟你交谈),那么我差点就成了一个无知的人了!”

乃析薪烹鱼而食之,饫(yù,吃饱,饱食)而论《易》。

于是樵者解开柴生火煮鱼吃,二人吃饱了后而论《易》。

渔者与樵者游于伊水之上。渔者叹曰:“熙熙乎万物之多,而未始有杂。吾知游乎天地之间,万物皆可以无心而致之矣。非子则孰与归焉?”

渔者与樵者游玩于伊水之上。渔者感叹说:“世上万物之多,却不杂乱。我知道游戏于天地之间,万物都以无心来了解。如果没有你,又会有谁跟我一起回归自然呢?”

樵者曰:“敢问无心致天地万物之方?”

樵者问:“能告诉我无心了解天地万物的方法吗?”

渔者曰:“无心者,无意之谓也。无意之意,不我物(观察)也。不我物,然后定能物物。”

渔者答:“无心,就是无意。无意的意思,不以我的角度来观察。不以我的角度来观察 ,然后一定能以物的角度来观察。”

曰:“何谓我,何谓物?”

问:“什么是我?什么是物?”

曰:“以我徇(顺从,曲从)物,则我亦物也;以物徇我,则物亦我也。我物皆致(推极、穷究),意(见解、看法)由是明。天地亦万物也,何天地之有焉?万物亦天地也,何万物之有焉?万物亦我也,何万物之有焉?我亦万物也,何我之有焉?何物不我?何我不物?如是,则可以宰天地,可以司鬼神,而况于人乎?况于物乎?”

答:“以‘我’从物,那么‘我’也是物;以物从‘我’,那么物也是‘我’。我与物都推极一番,这样见解就由此明了了。天地也是万物,哪里有什么天地?万物也是天地,哪里有什么万物?万物也是‘我’,哪里有什么万物?‘我’也是万物,哪里有什么‘我’?哪个物不是‘我’?哪个‘我’不是物?如果是这样,那就可以主宰天地,可以号令鬼神了。连天地、鬼神都可以主宰、号令,更何况是人呢?更何况是物呢?”

樵者问渔者曰:“天何依?”

樵者问渔者说:“天依靠什么?”

曰:“依乎地。”

答:“天依靠于地。”

曰:“地何附?”

问:“地依附于什么?”

曰:“附乎天。”

答:“地依附于天。”

曰:“然则天地何依何附?”

问:“那么天地又依附于什么?”

曰:“自相依附。天依形,地附气。其形也有涯,其气也无涯。有无之相生,形气之相息。终则有始,终始之间,其天地之所存乎?天以用为本,以体为末;地以体为本,以用为末。利用出入之谓神,名体有无之谓圣。唯神与圣,能参乎天地者也。小人则日用而不知,故有‘害生实丧’之患也。夫名也者,实之客(来宾,宾客)也;利也者,害之主(主人;东道主)也。名生于不足,利丧于有余;害生于有余,实丧于不足,此理之常也。养身者必以利,贪夫则以身殉,故有害生焉。立身必以名,众人则以身殉名,故有实丧焉。窃人之财谓之盗,其始取之也,唯恐其不多也。及其败露也,唯恐其多矣。夫贿之与赃,一物而两名者,利与害故也。窃人之美(夸赞,褒奖)谓之徼(jiǎo,通“侥”,贪求不止),其始取之也,唯恐其不多也;及其败露,唯恐其多矣。夫誉与毁,一事而两名者,名与实故也。凡言朝者,萃名之地也;市者,聚利之地也。能不以争处乎其间,虽一日九迁,一货十倍,何害生实丧之有耶?是知争也者取利之端也,让也者趋名之本也。利至则害生,名兴则实丧。利至名兴,而无‘害生实丧’之患,唯有德者能之。天依地,地会天,岂相远哉!”

答:“相互依附。天依托于地之形,地依赖于天之气。形有边涯,气无边际。有无相生,形气相息。终而有始,天地大概就存在于终始之间吧?天以它的用为根本,以体为末节;地以它的体为根本,以用为末节。知道如何取利,知道如何运用,知道如何出来,知道如何进去,这叫神。懂得何为名,懂得何为体,懂得何为有,懂得何为无,这叫圣。只有神与圣,能够参悟天地的奥秘。至于普通百姓,他们天天用却不知道用为何物,因此有‘害生实丧’的祸患。(何为‘害生’?伤害产生是也。何为‘实丧’?实体丧失是也。)这名,是实的‘宾客’;利,是害的‘主人’。名声于不足处产生,利益于有余处丧亡;伤害于有余处产生,实体于不足处丧亡,这是常理。养育身体必须要利身之物,贪求之人却以身殉利,因此有伤害产生。立身必须要靠名声,但大家却以身殉名,而身为实,故有‘实丧’之说。偷窃别人财物的人叫作盗贼,盗贼在偷窃的时候,唯恐偷窃得不够多。等到事情败露了,却唯恐偷得多责罚重。接受别人的财物称为‘贿’,偷窃别人的财物称为‘赃’,同是财物,却有两个不同的名字,这是由于一个有利、一个有害的缘故。窃取他人的褒奖和夸赞称之为贪求不止,贪求不止者在刚开始窃取的时候,唯恐窃取得不够多;等到事情败露了,却唯恐窃取得多。这正取得誉,窃取得毁,同一件事,却有两个不同的名称,这是由于名与实有所不符的缘故。大凡说到朝廷,大家都知道,那是聚名之地;而说到市集,大家也知道,那是聚利之地。如果能够不以争名夺利的心态处身朝廷或处身闹市,那么,即便是一天之内九次升迁,或者一样货物卖出十倍价钱,哪会有‘害生实丧’的祸患呢?由此可知争夺是取利的发端,谦让是求名的根本。得利了,祸害就会产生;名声鹊起了,实体就会丧亡。得利了,名声鹊起了,却没有‘害生实丧’之患,唯有有德之人才能做到。天依托于地,地合会于天,天与地又怎么会相距遥远呢?

渔者谓樵者曰:“天下将治,则人必尚行也;天下将乱,则人必尚言也。尚行,则笃实之风行焉;尚言,则诡谲之风行焉。天下将治,则人必尚义也;天下将乱,则人必尚利也。尚义,则谦让之风行焉;尚利,则攘夺之风行焉。三王,尚行者也;五霸,尚言者也。尚行者必入于义也,尚言者必入于利也。义利之相去,一何如是之远耶?是知言之于口,不若行之于身;行之于身,不若尽之于心。言之于口,人得而闻之,行之于身,人得而见之,尽之于心,神得而知之。人之聪明犹不可欺,况神之聪明乎?是知,无愧于口,不若无愧于身;无愧于身,不若无愧于心。无口过易,无身过难;无身过易,无心过难。既无心过,何难之有!吁,安得无心过之人,与之语心哉!”

渔者对樵者说:“天下将为治世的时候,人民必然崇尚行动;天下将为乱世的时候,人民必然崇尚言论。崇尚行动,则笃实的风气就会盛行;崇尚言论,则诡谲的风气就会盛行。天下将为治世的时候,人民必然崇尚义;天下将为乱世的时候,人民必然崇尚利。崇尚义,则廉洁、礼让的风气就盛行;崇尚利,则争斗、掠夺的风气就盛行。夏禹、商汤、周武王,这三王都是崇尚行动的人;齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王,这五霸(另一说是指齐桓公、晋文公、楚庄王、阖闾和勾践)都是崇尚言论的人。崇尚行动必注重于义,崇尚言论必注重于利。义与利相比,为何相差的有多么远啊?由此可知言之于口,不如行之于身;行之于身,不如尽之于心。言之于口,人们可以听得见;行之于身,人们可以看得见;尽之于心,神明可以知晓。人的聪明还不可以被欺骗,更何况是神的聪明?由此可知,无愧于口,不若无愧于身;无愧于身,不若无愧于心。言谈无过容易,行为无过困难;行为无过容易,思想无过困难。如果思想都无过错,还有什么灾难!唉!哪里找思想无过之人,与之交心谈畅!”

渔者谓樵者曰:“子知观天地万物之道乎?”

渔夫问樵者说:“你知道观察天地万物的方法吗?”

樵者曰:“未也。愿闻其方。”

樵者说:“不知道。愿听你讲。”

渔者曰:“夫所以谓之观物者,非以目观之也,非观之以目,而观之以心也;非观之以心,而观之以理也。天下之物,莫不有理焉,莫不有性焉,莫不有命焉。所以谓之理者,穷(寻根究源)之而后可知也;所以谓之性者,尽之而后可知也;所似谓之命者,至(极、甚;深)之而后可知也。此三知也,天下之真知也,虽圣人无以过之也。而过之者,非所以谓之圣人也。夫鉴(中国古代用青铜制成的镜子)之所以能为明者,谓其能不隐万物之形也。虽然鉴之能不隐万物之形,未若水之能一万物之形也。虽然水之能一万物之形,又未若圣人之能一万物情也。圣人之所以能一万物之情者,谓其圣人之能反观也。所以谓之反观者,不以我观物也。不以我观物者,以物观物之谓也。又安有我于其间哉?是知我亦人也,人亦我也。我与人皆物也。此所以能用天下之目为己之目,其目无所不观矣。用天下之耳为己之耳,其耳无所不听矣。用天下之口为己之口,其口无所不言矣。用天下之心为己之心,其心无所不谋矣。天下之观,其于见也,不亦广乎!天下之听,其于闻也,不亦远乎!天下之言,其于论也,不亦高乎!天下之谋,其于乐也,不亦大乎!夫其见至广,其闻至远,其论至高,其乐至大,能为至广、至远、至高、至大之事,而中无一为焉,岂不谓至神至圣者乎?非唯吾谓之至神至圣者乎,而天下谓之至神至圣者乎。非唯一时之天下谓之至神至圣者乎,而千万世之天下谓之至神圣者乎。过此以往,未之或知也已。”

渔者说:“所谓观物,并非以眼观物;不是以眼观物,而是以心观物;不是以心观物,而是以理观物。天下之物,无不有其理,无不有其性,无不有其命。之所以称之为理,寻根究源以后可以知道;之所以称之为性,研究透彻以后可以知道;之所以称之为命,深入参透以后可以知道。此三知,才是天下的真知,就连圣人也无法超越。超出此三知,不能用圣人来称呼。镜子之所以能够明照万物,是因为它能够不隐藏万物的形状。虽然镜子能够不隐藏万物的形状,但不如水能统一万物的形状;虽然水能统一万物的形状,又不如圣人能统一万物的情实。圣人之所以能统一万物的情实,是因为圣人能够反观万物。所谓反观其物,就是不从‘我’的角度去观物。不从‘我’的角度去观物,而是从物的角度去观物。既然是从物的角度去观物,在观物的过程中,又怎么会有‘我’的存在呢?由此可知我也是他人,他人也是我,我与他人都是物。这样才能用天下人的目为自己的目,则无所不见;用天下人的耳为自己的耳,则无所不闻;用天下人的口为自己的口,则无所不言;用天下人的思想为自己的思想,则无所不谋。如此观天下,其所见,是多么广阔啊!如此听天下,其所闻,是多么悠远啊!如此说天下,其所论,是多么高深啊!如此谋天下,其所乐,是多么的伟大啊!这其见至广,其闻至远,其论至高,其乐至大,能够做到至广、至远、至高、至大,其中却没有任何人为的因素存在,这难道不可以称为至神至圣了吗?不只是我把这称为至神至圣,天下人都把这称为至神至圣。不只是一时的天下人把这称为至神至圣,千万世的天下人都把这称为至神至圣。古往今来,都是如此。”

樵者问渔者曰:“子以何道而得鱼?”

樵者问渔者说:“你用什么方法钓到鱼?”

曰:“吾以六物具而得鱼。”

答:“我用六种物具钓到鱼。”

曰:“六物具也,岂由天乎?”

问:“六样物品备足而钓到鱼,这难道是天意的安排吗?”

曰:“具六物而得鱼者,人也。具六物而所以得鱼者,非人也。”

答:“六物具备而钓上鱼,是人力所为。六物具备而钓上鱼的原因,则非人力所为。”

樵者未达,请问其方。

樵者听不明白,请渔者指出其中的道理。

渔者曰:“六物者,竿也,纶也,浮也,沉也,钩也,饵也。一不具,则鱼不可得。然而六物具而不得鱼者,非人也。六物具而不得鱼者有焉,未有六物不具而得鱼者也。是知具六物者,人也;得鱼与不得鱼,天也。六物不具而不得鱼者,非天也,人也。”

渔者说:“六物,鱼杆、鱼线、鱼漂、鱼坠、鱼钩、鱼饵。有一样不具备,则钓不上鱼。然而六物具备而钓不上鱼,这就不是人的原因。六物品备足却钓不到鱼的情况是存在的,但是没有六物品不备足却能钓到鱼的。因此我们知道具备六物,是人事;钓上钓不上鱼,是天意。六样物品不备足而钓不到鱼,这不是天意,而是人事。”

樵者曰:“人有祷鬼神而求福者,福可祷而求耶?求之而可得耶?敢问其所以。”

樵者问:“人向鬼神祈祷而祈求福祉,福祉可以通过祈祷来祈求吗?祈求就可以得到吗?请讲讲其中的道理。”

曰:“语善恶者,人也;福祸者,天也。天道福善而祸淫,鬼神岂能违天乎?自作之咎,固难逃已。天降之灾,禳之奚益?修德积善,君子常分,安有余事于其间哉!”

答:“讲善恶的是人,降福祸的是天。天之道,福佑善良的人,祸害淫邪的人,鬼神岂能够违逆天道呢?自己作孽而引起的咎害,本来就难以逃避;上天降下的灾祸,祈禳它有什么用?人生修德积善,是君子的寻常本分,哪里还有其他别的事在其间呢?”

樵者曰:“有为善而遇祸,有为恶而获福者,何也?”

樵者问:“有人行善却遭遇灾祸,有人作恶而得福,这是为什么?”

渔者曰:“有幸与不幸也。幸不幸,命也;当不当,分也。一命一分,人其逃乎?”

渔者答:“这是因为有人幸运,有人不幸运。是幸运还是不幸运,这是命。遇与不遇,这是分。一个命一个分,人怎么能逃脱得了呢?”

曰:“何谓分?何谓命?”

问:“什么是分?什么是命?”

曰:“小人之遇福,非分也,有命也;当祸,分也,非命也。君子之遇祸,非分也,有命也;当福,分也,非命也。”

答:“小人得福,这不是他的分,是他有那个命;小人应当遭遇灾祸,这是他的分,不是他命该如此。君子遭遇灾祸,这不是他的分,是他有这样的命;君子应当得福,这是他的分,不是他命该如此。”

渔者谓樵者曰:“人之所谓亲,莫如父子也;人之所谓疏,莫如路人也。利害在心,则父子过路人远矣。父子之道,天性也。利害犹或夺之,况非天性者乎?夫利害之移人,如是之深也,可不慎乎?路人之相逢则过之,固无相害之心焉,无利害在前故也。有利害在前,则路人与父子,又奚择焉?路人之能相交以义,又何况父子之亲乎?夫义者,让之本也;利者,争之端也。让则有仁,争则有害。仁与害,何相去之远也!尧、舜亦人也,桀、纣亦人也。人与人同,而仁与害异尔。仁因义而起,害因利而生。利不以义,则臣弑其君者有焉,子弑其父者有焉。岂若路人之相逢,一目而交袂于中逵(指道路交错之处;九通路口,亦指大路,还有中途的意思)者哉!”

渔者对樵者说:“人与人的亲情,没有比父子的关系更亲的了;人与人的疏远,没有比路人的关系更疏的了。如果利与害在心里,父子之间就会像路人一样远。父子相亲的规律,这是天性使然。然而即便如此,利害尚且有可能把它夺走,更何况不是出自天性的东西呢?利害可以把人改变到如此大的程度,可不得谨慎对待吗?路人相见匆匆而过,他们本来就没有相害之心,这是由于他们没有利害冲突的缘故。若有利害摆在前面,那么路人与父子,又因何选择的呢?路人能够以义相交,更何况是有亲密关系的父子呢!所谓义,是谦让之本。而利,是争夺之端。谦让则有仁,争夺则有害,仁与害,为何相差这么大啊!尧、舜也是人,桀、纣也是人。人与人相同,而仁与害却不同。仁因义而起,害因利而生。求利却不讲义,那就会发生臣弑君、子弑父这样穷凶极恶的事情,何况像路人相逢,一眼不相投而拼死于路途中呢!”

樵者谓渔者曰:“吾尝负薪矣,举百斤而无伤吾之身,加十斤则遂伤吾之身,敢问何故?”

樵者对渔者说:“我经常扛柴,扛一百斤也伤不了我,多加十斤就伤了我,请问这是什么原因?”

渔者曰:“樵则吾不知之矣。以吾之事观之,则易地皆然。吾尝钓而得大鱼,与吾交战。欲弃之,则不能舍;欲取之,则未能胜。终日而后获,几有没溺之患矣!非直(只;仅仅)有身伤之患耶!鱼与薪则异也,其贪而为伤则一也。百斤,力分之内者也;十斤,力分之外者也。力分之外,虽一毫犹且为害,而况十斤乎!吾之贪鱼亦何以异子之贪薪乎!”

渔者答:“打柴的事情我不清楚。以我钓鱼之事论之,其理一样。我有一次钓鱼,一条大鱼上了钩,跟我较劲。我想放弃,却又舍不得;我想把大鱼扯上来,却又力有不逮。最终在跟大鱼较量了一整天之后,我擒获了大鱼;为了这条大鱼,我几乎有没入水中溺水身亡的祸患!那不仅仅是身体受伤的祸患呢!钓鱼与打柴虽不一样,但因贪而受伤却是一样的。一百斤,是你力所能及的;再加十斤,则在你所能承受重量之外。力所能及之外,加一毫都是有害的,何况十斤!我贪求大鱼和你贪求重薪之间又有什么不同呢!”

樵者叹曰:“吾而今而后,知量力而动者,智矣哉!”

樵者感叹道:“我从今之后,知道要量力而行,那可是明智的做法啊!”

樵者谓渔者曰:“子可谓知《易》之道矣。吾也问:《易》有太极,太极何物也?”

樵者对渔者问:“你可以说是通晓《周易》的易理了。请问:易有太极,太极是何物?”

曰:“无为之本也。”

答:“无为之本。”

曰:“太极生两仪,两仪,天地之谓乎?”

问:“太极生两仪,两仪是天地的称呼吗?”

曰:“两仪,天地之祖也,非止为天地而已也。太极分而为二,先得一为一,后得一为二。一二谓两仪。”

答:“两仪,是天地的始祖,并非只单指天地而已。太极一分为二,先分出一个,是为一,后又分出一个,是为二。一和二合称两仪。”

曰:“两仪生四象,四象何物也?”

问:“两仪生四象,四象为何物?”

曰:“大象谓阴阳刚柔。有阴阳然后可以生天,有刚柔然后可以生地。立功之本,于斯为极。”

答:“四象指的是阴阳和刚柔。有了阴阳,然后才可以生出天来;有了刚柔,然后才可以生出地来。这是建功立业的本源,并且是最大的本源。”

曰:“四象生八卦,八卦何谓也?”

问:“四象生八卦,八卦是什么?”

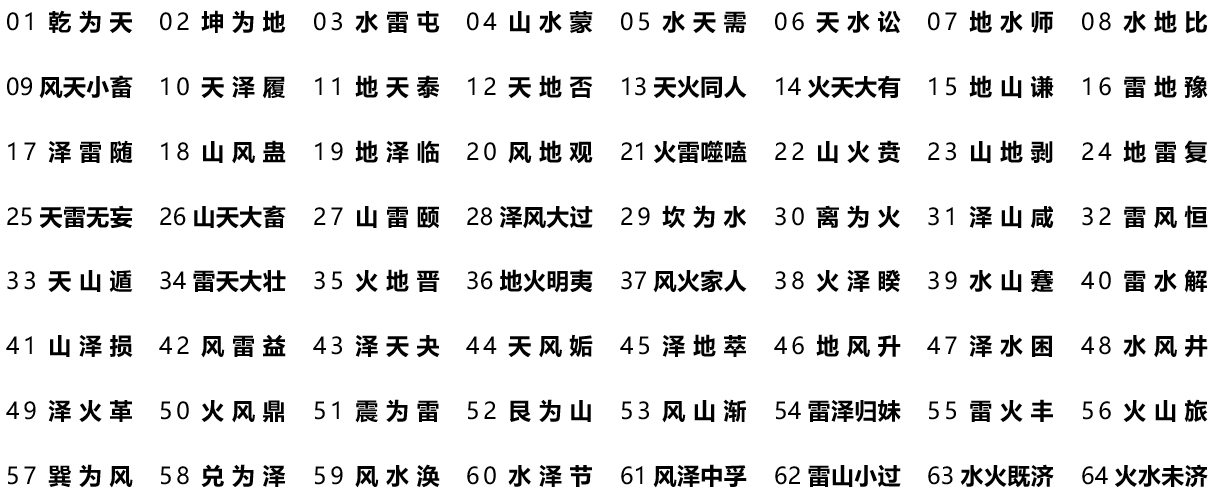

曰:“谓乾、坤、离、坎、兑、艮、震、巽之谓也。迭相盛衰终始于其间矣。因而重之,则六十四卦由是而生也,而《易》之道始备矣。”

答:“八卦是指乾、坤、离、坎、兑、艮、震、巽这八个卦。它们依次有盛有衰,有终有始,彼盛此衰,彼终此始,循环往复。把八卦与八卦重叠,共有六十四种重叠方式,于是六十四卦就由此而产生了。至此,《易》学之道就具备了。”

樵者问渔者曰:“复何以见天地之心乎?”

樵者问渔者说:“从复卦可以窥见天地往复循环的思想,这是为什么?”

曰:“先阳已尽,后阳始生,则天地始生之际。中则当日月始周之际,末则当星辰始终之际。万物死生、寒暑代谢、昼夜变迁,非此无以见之。当天地穷极之所必变,变则通,通则久,故《象》言‘先王以至日闭关,商旅不行,后不省方’,顺天故也。”

答:“原先的阳气已经消尽,未来的阳气开始滋生,这是天地初生的时刻。循环到中间,就是日月开始周行的时刻;循环到末尾,就是星辰开始终了的时刻。万物的死生、寒暑的变换、昼夜的更替,如果没有天地循环往复的规律,就无法显现。当天地的阴阳之气达至穷极之时,就必然会发生变化,变化就能通畅,通畅就能长久,因此复卦的《象辞》说‘古代的君王于冬至日关闭关口,商人不行商,旅人不旅行,君主不巡察四方’,这是由于要顺应天时的缘故。”

樵者谓渔者曰:“无妄,灾也。敢问何故?”

樵者对渔者说:“无妄卦,可以看到灾。请问这是什么原因?”

曰:“妄则欺他,得之必有祸,斯有妄也。顺天而动,有祸及者,非祸也,灾也。犹农有思丰而不勤稼稿者,其荒也,不亦祸乎?农有勤稼穑而复败诸水旱者,其荒也,不亦灾乎?故《象》言‘先王以茂对时育万物’,贵不妄也!”

答:“妄为就会欺负他人,有欺负就必然有祸患,这是因为有妄为。顺天而行,有祸患及身,不是祸患,而是灾厄。以农人为譬,假如农人心想丰收却不努力耕种,那么,他的田地就会荒芜,不也是祸患吗?假如农人努力耕种,田地却由于受到水灾或旱灾影响,荒芜了,不也是灾厄吗?因此无妄卦的《象辞》说‘古代君王因此用天雷般的盛大威势来配合天时,养育万物’,这贵在不妄为啊!”。

樵者问曰:“姤,何也?”

樵者问道:“姤卦,讲的什么?”

曰:“姤,遇也。柔遇刚也,与夬正反。夬始逼壮,姤始遇壮,阴始遇阳,故称姤焉。观其姤,天地之心,亦可见矣。圣人以德化及此,罔有不昌。故《象》言‘施命诰四方’,履霜之慎,其在此也。”

答:“姤就是相遇。姤卦是一柔遇见五刚,这跟夬卦正好相反,因为夬卦是一柔逼赶五刚。夬卦是柔弱的逼迫强壮的,姤卦是柔弱的遇见强壮的。姤卦一阴与五阳相遇,故而称为姤卦。观察姤卦,也可以看到天地运行的规律。圣人的德行能够感化到天地,那就没有什么不昌盛了。因此,姤卦的《象辞》说‘君主施行政令,布告四方’,要像踩到了霜那样小心翼翼、谨慎行事,这说的就在此时。”

渔者谓樵者曰:“春为阳始,夏为阳极,秋为阴始,冬为阴极。阳始则温,阳极则热;阴始则凉,阴极则寒。温则生物,热则长物,凉则收物,寒则杀物。皆一气别而为四焉。其生万物也亦然。”

渔者对樵者说:“春天是阳气开始之时,夏天是阳气极盛之时,秋天是阴气开始之时,冬天是阴气极盛之时。阳气开始,天气就温和;阳气极盛,天气就炎热;阴气开始,天气就凉爽;阴气极盛,天气就寒冷。天气温和,万物就生发;天气炎热,万物就长养;天气凉爽,万物就收敛;天气寒冷,万物就肃杀。都本来是一样气,却有了四样结果。气生杀万物的过程也分为了生长收杀这四个阶段。”

樵者问渔者曰:“人之所以能灵于万物者,何以知其然耶?”

樵者问渔者说:“人之所以为万物之灵,从哪里可以知道这一点的?”

渔者对曰:“谓其目能收万物之色,耳能收万物之声,鼻能收万物之气,口能收万物之味。声色气味者,万物之体也。目耳口鼻者,万人之用也。体无定用,惟变是用。用无定体,惟化是体。体用交,而人物之道于是乎备矣。然则人亦物也,圣亦人也。有一物之物,有十物之物,有百物之物,有千物之物,有万物之物,有亿物之物,有兆物之物。生一一之物,当兆物之物者,岂非人乎!有一人之人,有十人之人,有百人之人,有千人之人,有万人之人,有亿人之人,有兆人之人。当兆人之人者,岂非圣乎!是知人也者,物之至者也。圣也者,人之至者也。物之至者始得谓之物之物也,人之至者始得谓之人之人也。夫物之物者,至物之谓也;人之人者,至人之谓也。以一至物,而当一至人,则非圣人而何?人谓之不圣,则吾不信也。何哉?谓其能以一心观万心,一身观万身,一物观万物,一世观万世者焉;又谓其能以心代天意,口代天言,手代天工,身代天事者焉;又谓其能以上识天时,下尽地理,中尽物情,通照人事者焉;又谓其能以弥纶天地,出入造化,进退今古,表里人物者焉。噫!圣人者,非世世而效圣焉。吾不得而目见之也。虽然吾不得而目见之,察其心,观其迹,探其体,潜其用,虽亿万千年亦可以理知之也。人或告我曰:‘天地之外,别有天地万物,异乎此天地万物。’则吾不得而知之也。非唯吾不得而知之也,圣人亦不得而知之也。凡言知者,谓其心得而知之也。言言者,谓其口得而言之也。既心尚不得而知之,口又恶得而言之乎?以不可得知而知之,是谓妄知也。以不可得言而言之,是谓妄言也。吾又安能从妄人而行妄知妄言者乎!”

渔者回答:“人的目能收万物之色,耳能收万物之声音,鼻能收万物之气息,口能收万物之味道。声音、色彩、气息、味道,这是万物的体。眼睛、耳朵、嘴、鼻子,这是人体的用。体没有固定的用来与之对应,只根据事物的改变来定用;用没有固定的体来与之对应,只根据事物的转化来定体。体与用相交,于是人与物的相交规律就完备了。然而人也是物,圣人也是人。一个物也是物,十个物也是物,一百个物也是物,一千个物也是物,一万个物也是物,一亿个物也是物,一兆个物也是物。生出一个物来能够抵得上一兆个物,岂不是人吗?!一个人也是人,十个人也是人,一百个人也是人,一千个人也是人,一万个人也是人,一亿个人也是人,一兆个人也是人。生出一个人来能够抵得上一兆个人,岂不是圣人吗?!由此可知人是物的极致者,圣人是人的极致者。物的极致者才可以称为物中之物,人的极致者才可以称为人上之人。所以物上之物,称为至物;人上之人,称为至人。人是达至最完备状态的物,假如他同时又是达至最完备状态的人,那他不就是圣人吗?若是有人说他不是圣人,我是不相信的。为什么呢?他能从一人之心观看到万人之心,能从一人之身观看到万人之身,能从一样事物观看到万事万物,能从一个世代观看到万个世代;他又能够心与天通,体察天意;口与天感,代天传言;手与天应,巧代天工;身与天同,代天行事;他还能够上识天时,下穷地理,中尽物情,通彻人事;他还能够综括天地,在造化之中出入,在今古之中进退,贯通人物的表里。唉!圣人并非世世代代都会出现。我没办法亲眼见到圣人。尽管我没办法亲眼见到圣人,但我可以窥察他的心思,观看他的形迹,探寻他的体,专注于了解他的用,这样即便是他跟我相隔万年甚至亿年,我也可以依据他的存在之理来推知他的存在。也许有人会告诉我:‘天地之外,另有天地万物,跟这里的天地万物不同。’这个我不得而知。不只是我不得而知,圣人也不得而知。凡是讲述所知,那所知都是讲述者的心能够知道的。凡是讲什么话,那话都是讲话者的嘴能够讲得出来的。既然心还不得而知,嘴又怎么能够讲得出来呢?心里不知道而说知道的,叫做妄知。嘴说不清而又要说的,叫做妄言。我又怎么能够像妄人那样妄知、妄言呢?”

渔者谓樵者曰:“仲尼有言曰:‘殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世可知也。’夫如是,则何止于百世而已哉!亿千万世,皆可得而知之也。人皆知仲尼之为仲尼,不知仲尼之所以为仲尼。不欲知仲尼之所以为仲尼则已,如其必欲知仲尼之所以为仲尼,则舍天地将奚之焉?人皆知天地之为天地,不知天地之所以为天地。不欲知天地之所以为天地则已,如其必欲知天地之所以为天地,则舍动静将奚之焉?夫一动一静者,天地至妙者欤?夫一动一静之间者,天地人至妙者欤?是知仲尼之所以能尽三才之道者,谓其行无辙迹也。故有言曰:‘予欲无言!’又曰:‘天何言哉!四时行焉,百物生焉。’其此之谓与?”

渔者对樵者说:“孔子有说过:‘殷朝的礼仪因袭夏朝的礼仪,减少了哪些礼节,增加了哪些礼节,这是可以知道的;周朝的礼仪因袭殷朝的礼仪,减少了哪些礼节,增加了哪些礼节,这是可以知道的。以后或许出现有代周而立的朝代,那个朝代即便是距离我有一百个世代那么遥远,它的礼仪还是可以知道的。’像孔子说的这样,可以知道的礼仪又何止是一百个世代之后的礼仪呢?就算是一千个世代、一万个世代、一亿个世代之后的礼仪,也是可以知道的。人们都知道孔子就是孔子,不知道孔子之所以能够成为孔子的原因。不想知道孔子之所以能够成为孔子的原因也就罢了,如果一定想要知道孔子之所以能够成为孔子的原因,那么舍弃到天地之中去寻找如何能寻找到答案呢?人们都知道天地就是天地,但却不知道天地之所以能够成为天地的原因。不想知道天地之所以能够成为天地的原因也就罢了,如果一定想要知道天地之所以能够成为天地的原因,那么舍弃到动静之中去寻找如何能寻找到答案呢?这一动一静,不正是天地的奧妙吗?在这一动一静之间,不就是天地人的奥妙吗?由此可知,孔子之所以能够穷尽天地人三才之道,是由于他行事没有留下痕迹。所以孔子说:‘我想没有什么话可说的!’又说:‘天何尝说过话!四时自然依序更替,百物自然生长。’难道说的不是这个道理吗?”

渔者谓樵者曰:“大哉!权之与变乎,非圣人无以尽之。变然后知天地之消长,权然后知天下之轻重。消长,时也;轻重,事也。时有否泰,事有损益。圣人不知随时否泰之道,奚由知变之所为乎?圣人不知随时损益之道,奚由知权之所为乎?运消长者,变也;处轻重者,权也。是知权之与变,圣人之一道耳。”

渔者对樵者说:“圣人真是伟大啊!权衡与变化,非圣人不能够穷尽它们。有变化,然后才能知道天地之气的消长情况;有权衡,然后才能知道天下之物的轻重情况。消长,随时节而变;轻重,随事情而定。时节有否闭的时候,也有通泰的时候;事物有减损的情况,也有增益的情况。圣人如果不知道随着时节的变换而有否闭和通泰的变化这个规律,又怎么知道判断变化之后而有所作为呢?圣人如果不知道随着事物的不同而有减损和增益的区别,又怎么知道权衡事物之后而有所为呢?令消长得以发生的,是变化;令轻重得以区分的,是权衡。由此可知权衡与变化,都是圣人的一贯使用的方法。”

樵者问渔者曰:“人谓死而有知(意识,感觉),有诸?”

樵者问渔者说:“人们说人死之后还有感知,有这种事么?”

曰:“有之。”

答:“有这事。”

曰:“何以知其然?”

问:“从哪里知道有?”

曰:“以人知之。”

答:“从人那里知道。”

曰:“何者谓之人?”

问:“具备什么条件才能称为人?”

曰:“目耳鼻口心胆脾肾之气全,谓之人。心之灵曰神,胆之灵曰魄,脾之灵曰魂,肾之灵曰精。心之神发乎目,则谓之视;肾之精发乎耳,则谓之听;脾之魂发乎鼻,则谓之臭;胆之魄发乎口,则谓之言。八者具备,然后谓之人。夫人也者,天地万物之秀气也。然而亦有不中者,各求其类也。若全得人类,则谓之曰全人之人。夫全类者,天地万物之中气也,谓之曰全德之人也。全德之人者,人之人者也。夫人之人者,仁人之谓也。唯全人,然后能当之。人之生也,谓其气行;人之死也,谓其形返。气行则神魂交,形返则精魄存。神魂行于天,精魄返于地。行于天,则谓之曰阳行;返于地,则谓之曰阴返。阳行则昼见而夜伏者也,阴返则夜见而昼伏者也。是故知日者月之形也,月者日之影也。阳者阴之形也,阴者阳之影也。人者鬼之形也,鬼者人之影也。人谓鬼无形而无知者,吾不信也。”

答:“眼睛、耳朵、鼻子、嘴、心、胆、脾、肾这八个部位的气全备,就称为人。心的灵气称为神,胆的灵气称为魄,脾的灵气称为魂,肾的灵气称为精。心的神从眼睛显现,称为视;肾的精从耳朵显现,称为听;脾的魂从鼻子显现,称为嗅;胆的魄从嘴显现,称为言。八个部位的气全部具备,然后才称为人。人,禀天地万物之灵秀而生。然而也有缺少某一方面的人,各有各类的追求。如果各方面都齐全的人,则称为全人。这具有全类的人,得天地万物中和之气,则称为全德之人。全德之人,为人中之人。人中之人,则被称为仁人。唯有全人,才配得上仁人的称号。人活着的时候,叫做阳气运行;人死了,就是形体返还。气行则神魂交,形返则精魄存。神魂行于天,精魄返于地。行于天,称之为阳行;返于地,称之为阴返。阳行于白天而夜间潜伏,阴返于夜间而白天潜伏。由此可知太阳是月亮的形状,月亮是太阳的影子,阳者是阴者的形状,阴者是阳者的影子,人是鬼的形状,鬼是人的影子。人们说鬼没有形体并且没有感知的,我不相信。”

樵者问渔者曰:“小人可绝乎?”

樵者问渔者说:“小人可以让他绝迹吗?”

曰: “不可。君子禀阳正气而生,小人禀阴邪气而生。无阴则阳不成,无小人则君子亦不成,唯以盛衰乎其间也。阳六分,则阴四分;阴六分,则阳四分。阳阴相半,则各五分矣。由是知君子小人之时有盛衰也。治世则君子六分。君子六分,则小人四分,小人固不能胜君子矣。乱世则反是,君君,臣臣,父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,妇妇,谓各安其分也。君不君,臣不臣,父不父,子不子,兄不兄,弟不弟,夫不夫,妇不妇,谓各失其分也。此则由世治世乱使之然也。君子常行胜言,小人常言胜行。故世治则笃实之士多,世乱则缘饰之士众。笃实鲜不成事,缘饰鲜不败事。成多国兴,败多国亡。家亦由是而兴亡也。夫兴家与兴国之人,与亡国亡家之人,相去一何远哉!”

渔者答:“不能。君子禀阳正气而生,小人禀阴邪气而生。无阴则阳不生,无小人则君子不生,他们之间只有盛衰的不同。若以十分来算,阳六分,则阴四分;阴六分,则阳四分。阴阳各半,则各占五分。由此而知,君子与小人各有盛衰之时。治平之世,君子占六分。君子占六分,小人就占四分,在这样的情况下,小人势力不能战胜君子的势力。混乱之世则与治平之世相反。君安君位,臣安臣位,父安父位,子安子位,兄安兄位,弟安弟位,夫安夫位,妻安妻位,这就叫各安其分。君不安君位,臣不安臣位,父不安父位,子不安子位,兄不安兄位,弟不安弟位,夫不安夫位,妻不安妻位,这就叫各失其分。这是由世治、世乱所造成的不同结果。君子常常行动多于言语,小人常常言语多于行动。因此治平之世笃实之人居多,混乱之世巧饰之人居多。人若笃实,很少不成事;人若巧饰,很少不败事。成事多,国家就兴旺;败事多,国家就会灭亡。同理,家庭亦由成多而兴,因败多而亡。兴国、兴家之人与亡国、亡家之人相比,两者的差距是多么大啊!”

樵者问渔者曰:“人所谓才者,有利焉,有害焉者,何也?”

樵者问渔者说:“人们所说的才,有利,也有害,这是为什么?”

渔者曰:“才一也,利害二也。有才之正者,有才之不正者。才之正者,利乎人而及乎身者也;才之不正者,利乎身而害乎人者也。”

渔者答:“才是一,利害是二,才有利有害,这是一分为二。才有正与不正之分。才正,利于人,亦利于己。才不正,有利于自己却有害于人。”

曰:“不正,则安得谓之才?”

问:“才若不正,怎么能称为才?”

曰:“人所不能而能之,安得不谓之才?圣人所以异乎才之难者,谓其能成天下之事而归之正者寡也。若不能归之以正,才则才矣,难乎语其仁也。譬犹药疗疾也,毒药亦有时而用也,可一而不可再也,疾愈则速已,不已则杀人矣。平药则常日而用之可也,重疾非所以能治也。能驱重疾而无害人之毒者,古今人所谓良药也。《易》曰:‘大君有命,开国承家,小人勿用。’如是,则小人亦有时而用之。时平治定,用之则否。《诗》云:‘它山之石,可以攻玉。’其小人之才乎!”

答:“别人没这个能力,他有这个能力,怎么不能称为才?圣人之所以叹息有才的人难遇,是因为能够成就天下的事业而又能够归于正道的人很少。如果不能令其归于正道,虽有才,但很难说他是仁人。譬如以药医病,有时候也用到毒药医病,但是毒药只可以偶尔使用,不能反复使用,疾病一旦痊愈,就要迅速停止使用毒药,若不停止使用毒药,毒药就会毒死人。普通的药在遇到小病的情况下使用是可以的,但遇到重病的情况,它就没办法医治了。能够医治重病而又没有害人的毒性的,这样的药古往今来的人都称为良药。《易经·师卦》上六爻的爻辞说:‘天子颁布封赏令,封赏诸侯,令他们拥有邦国;又封赏卿、大夫,令他们享有采邑。小人不得任用为官。’由此可知,有时候也会用到小人。不过,治平之世,用小人就不好。《诗经·小雅·鹤鸣》有言:‘它山之石,可以攻玉。’诗句所讲的就是小人的才华吧!”

樵者谓渔者曰:“国家之兴亡,与夫才之邪正,则固得闻命矣。然则何不择其人而用之?”

樵者对渔者说:“国家的兴亡,和这才的邪与正,我已经听你讲述过了。可是,为什么不选择合适的人来任用呢?”

渔者曰:“择臣者,君也;择君者,臣也。贤愚各从其类而为。奈何有尧舜之君,必有尧舜之臣;有桀纣之君,而必有桀纣之臣。尧舜之臣,生乎桀纣之世;桀纣之臣,生于尧舜之世,必非其所用也。虽欲为祸为福,其能行乎?夫上之所好,下必好之。其若影响,岂待驱率而然耶?上好义,则下必好义,而不义者远矣;上好利,下必好利,而不利者远矣。好利者众,则天下日削矣;好义者众,则天下日盛矣。日盛则昌,日削则亡。盛之与削,昌之与亡,岂其远乎?在上之所好耳。夫治世何尝无小人,乱世何尝无君子,不用则善恶何由而行也。”

渔者答:“选择臣子的,是君主;选择君主的,是臣子。贤人和愚人各自依从各自的类别而做各自的事。令人无可奈何的是,有尧舜那样的君主,就有像尧舜那样的臣子;有桀纣那样的君主,就有像桀纣那样的臣子。假若像尧舜那样的臣子,出生在桀纣的世代;或者像桀纣那样的臣子,出生在尧舜的世代,就一定会不为其所用。既然不为所用,就算他们想为祸,或者为福,其能做到吗?这上面的人所喜欢的,在下面的人必然也喜欢。这就好比人的影子和声音的回响,影子随人,回响随声,是自然而然的存在,难道还需要逼迫或者引导才会这样吗?在上者喜好义,在下者就一定喜好义,而不义的人就会随之远离;在上者喜好利,在下者就一定喜好利,而不能带来利的人就会随之远离。喜好利的人多,天下就会日渐削弱;喜好义的人多,天下就会日渐兴盛。日渐兴盛就会荣昌,日渐削弱就会灭亡。兴盛与削弱、荣昌与灭亡,其间的距离难道遥远吗?关键是看在上者所喜好的罢了。治平之世何尝无小人?混乱之世何尝无君子?不用君子,善行如何能够推广?不用小人,恶行如何能够壮大。”

樵者曰:“善人常寡,而不善人常众;治世常少,乱世常多,何以知其然耶?”

樵者问:“善人常少,而不善之人常多;治平之世常少,混乱之世常多。从哪里可以知道这一点?”

曰:“观之于物,何物不然?譬诸五谷,耘之而不苗者有矣。蓬(péng,多年生草本植物,花白色,中心黄色,叶似柳叶,子实有毛)莠(yǒu,一年生草本植物,穗有毛,很像谷子,亦称“狗尾草”)不耘而犹生,耘之而求其尽也,亦未如之何矣!由是知君子小人之道,有自来矣。君子见善则喜之,见不善则远之;小人见善则疾之,见不善则喜之。善恶各从其类也。君子见善则就之,见不善则违之;小人见善则违之,见不善则就之。君子见义则迁,见利则止;小人见义则止,见利则迁。迁义则利人,迁利则害人。利人与害人,相去一何远耶?家与国一也,其兴也,君子常多而小人常鲜;其亡也,小人常多而君子常鲜。君子多而去之者,小人也;小人多而去之者,君子也。君子好生,小人好杀。好生则世治,好杀则世乱。君子好义,小人好利。治世则好义,乱世则好利。其理一也。”

答:“从事物上察看,哪样事物不是这样?以五谷为例,耕耘过程不出苗的情况是有的。杂草不耕除,谷物还是会生长的,尽可能根除尽杂草以求丰收,也不一定能怎么样啊!由此可知君子之道与小人之道,有其自然之理。君子看见善行就喜欢,看见不善之行就远离;小人看见善行就憎恶,看见不善之行就喜欢。善和恶各自依从各自的类别。君子看见善行就亲近它,看见不善之行就违逆它;小人看见善行就违逆它,看见不善之行就亲近它。君子看见有义就迁变,看见有利就停下;小人看见有义就停下,看见有利就迁变。迁变于义就利于人,迁变于利就害于人。利人与害人,两者相差何其远?家庭与国家是一体的,其将要兴旺的时候,君子常多而小人常少;其将要灭亡的时候,小人常多而君子常少。君子多却离君子而去的,是小人;小人多却离小人而去的,是君子。君子喜欢护生,小人喜欢杀生。喜欢护生,世界就治平;喜欢杀生,世界就混乱。君子喜好义,小人喜好利。治平之世喜好义,混乱之世喜好利。这些论述所包含的道理,其实是一样的。”

钓者谈已,樵者曰:“吾闻古有伏羲,今日如睹其面焉。”拜而谢之,及旦而去。

渔者说完。樵者说:“我听说古代有伏羲氏,今天就好像是看见了伏羲氏一面。”于是拜谢渔者,等到天亮樵者就离开了。

参考资料:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/661046025

https://www.toutiao.com/video/7004031876331635214/