邪恶是如何产生的?

这是一个古老而又复杂的问题,千百年来,哲学家、神学家、心理学家、社会学家和科学家都试图从不同角度来解答。没有一个单一的答案可以完全概括“邪恶”的产生,但我们可以从多个层面来探讨它的根源。

通常,我们可以将“邪恶”理解为极端的、有意识的、对他人造成严重伤害的行为,它超越了简单的错误或过失。它的产生并非源于某个单一因素,而是生物本能、心理发展、社会环境和文化背景等多种因素交织作用的结果。

以下是几个主要的分析视角:

- 哲学与神学视角:善与恶的二元论或人性的缺陷

· 二元论:在一些宗教(如琐罗亚斯德教、摩尼教)和哲学思想中,世界存在善与恶两种根本对立的力量。邪恶是一个独立的、超自然的存在(如恶魔、撒旦),它与善神斗争,并诱惑人类走向堕落。

· “缺憾说”:以圣奥古斯丁为代表的神学家认为,邪恶并非一种实体,而是“善的缺失”。就像黑暗是光明的缺失,疾病是健康的缺失一样,邪恶是人心背离了至善(上帝)后产生的道德缺憾。人的自由意志选择背离善,便导致了恶。

· 性恶论:与中国儒家“性善论”相对,荀子等人认为人性本恶,生来就有贪欲、嫉妒和自私的本能,需要通过后天的礼法教化来约束和改造。

- 心理学视角:个人心理的扭曲

· 病态人格(反社会人格障碍):一些神经科学研究表明,部分实施极端残忍行为的人,其大脑结构(如前额叶皮层、杏仁核)可能存在功能异常,导致他们缺乏共情能力、悔恨感和道德约束。

· 自恋与权力欲:极端的自恋会让人将自我视为世界的中心,将他人物化为实现自己目标的工具。当这种自恋与对权力的无限渴望结合时,为了维持权力和优越感,个体可能毫不犹豫地伤害他人。

· 创伤的循环:很多施暴者在童年时期曾是受害者。长期的虐待、忽视或创伤会扭曲他们的心理,使他们学会用暴力作为解决问题或表达情绪的唯一方式。

· 去人性化:这是实施大规模暴行的关键心理机制。通过将某个群体标签为“低等人”、“害虫”或“敌人”,施害者可以剥离对方的“人”的属性,从而抑制自己的共情和道德顾虑,使伤害行为变得“合理”甚至“崇高”。

- 社会与环境视角:情境的力量

这是20世纪社会心理学研究带来的最深刻的洞见之一:特定的社会环境可以将普通人变成恶魔。

· 斯坦福监狱实验(虽存在伦理和方法论争议,但其启示性很强):菲利普·津巴多的实验表明,当被赋予绝对的权力(狱警)和被剥夺权力(囚犯)的角色时,即便是心理健康的普通大学生,也会迅速表现出残暴和屈从的行为。这表明社会角色和情境对个人行为有巨大的塑造力。

· 米尔格拉姆电击实验:实验表明,在权威人物的命令下,大多数普通人会愿意对无辜者施加他们认为足以致命的电击。这揭示了人类对权威的服从可以压倒个人的道德良知。

· 从众心理:为了融入群体、不被排挤,个体可能会放弃自己的独立判断,参与群体的恶行。纳粹德国时期许多普通人的参与就是典型的例子。

· 意识形态与极端主义:当一种意识形态将世界严格划分为“我们”和“他们”,并宣称为了“我们”的崇高目标(如种族纯净、天国降临)可以不惜一切代价消灭“他们”时,邪恶行为就被系统性地合理化和神圣化了。

- 生物学与进化视角:自私的基因与部落本能

· 生存与竞争:从进化角度看,生物的本能是生存和繁衍。这可能导致攻击性、领地意识和为了资源而竞争的行为。在某些条件下,这种本能可能演变为对同类的极端暴力。

· 亲缘选择与群体选择:我们天生更愿意帮助与我们基因相近或有血缘关系的人(亲缘选择),并对“外群体”成员抱有更深的警惕和敌意(部落主义)。这种“内外有别”的本能,在极端化和被利用时,就容易演变为群体间的仇恨和屠杀。

总结:一个综合的图景

邪恶的产生很少是“天生恶魔”或“一时糊涂”这么简单。它更像是一个有毒的配方:

- 潜在的原料:可能存在某些生物或心理上的脆弱性(如低共情能力、童年创伤)。

- 催化剂:一个充满压力、不公、资源匮乏或意识形态极端化的社会环境。

- 许可机制:权威的命令、群体的压力、去人性化的宣传,这些因素共同作用,解除了个人内心的道德约束。

- 合理化过程:通过意识形态将恶行重新定义为“必要之恶”、“神圣使命”或“为了更大的善”。

因此,与其问“邪恶是如何产生的”,不如问“是什么样的环境和心理过程,让普通人做出了极端邪恶的行为?” 这个问题的答案警示我们:邪恶的潜能普遍存在于人类心灵和社会结构之中。对抗邪恶,不仅需要完善的法律和制度,更需要培养批判性思维、对他人的共情能力、对权威的审慎态度,以及在任何环境下都坚守个人道德的勇气。认识到我们每个人都有在特定情境下作恶的可能,恰恰是我们抵御邪恶的第一道防线。

是什么样的环境和心理过程,让普通人做出了极端邪恶的行为?

这是一个至关重要的问题,它直指20世纪社会心理学最核心的发现:邪恶并非只是少数“恶魔”的专利,而是普通人在特定情境和心理过程下可能做出的行为。

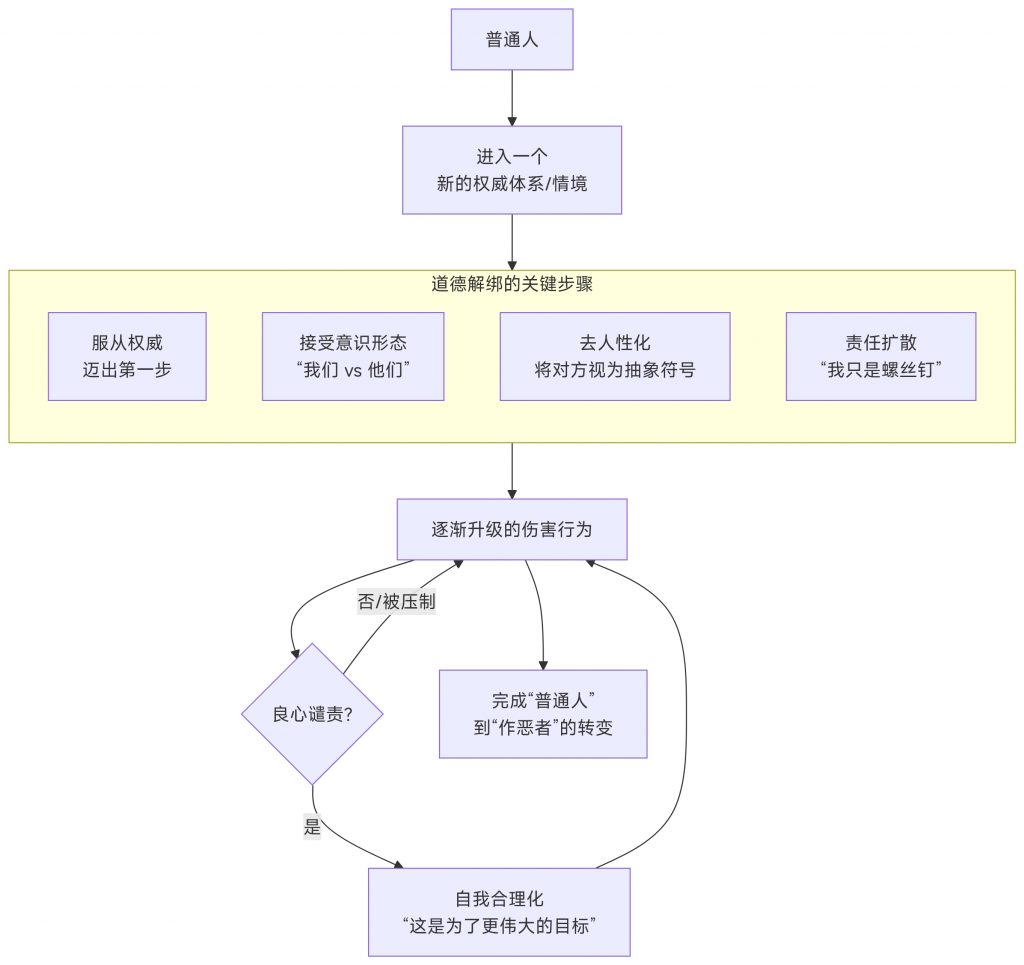

普通人走向极端邪恶,通常不是一个瞬间的堕落,而是一个一步步滑落的过程。在这个过程中,他们的道德底线被系统地、渐进地瓦解。下图清晰地展示了这一“滑坡”式的演变轨迹:

以下是导致这一过程的几个关键环境和心理环节:

一、 环境与情境的强大压力

- 权威的合法化与服从

· 米尔格拉姆电击实验完美地证明了这一点。在穿着白大褂的“科学家”(权威象征)要求下,绝大多数参与者愿意对一名尖叫、哀求的“学生”(演员)施加他们认为足以致命的电击。他们这样做并非因为天生残忍,而是因为:

· 权威的合法性:权威人物被认为负有责任。

· 循序渐进的陷阱:从15伏特开始,每次只增加15伏特。迈出第一步很容易,但一旦开始,退出就意味着要否认自己之前的所有行为,这在心理上非常困难。

· 对权威的惯性服从:我们从小就被教育要听从老师、医生、警察等权威人物。 - 意识形态的承诺与“崇高目标”

· 当一种意识形态(无论是政治、宗教还是种族主义)将一个“崇高的终极目标”(如“纯净种族”、“建设乌托邦”、“进入天国”)置于一切道德考量之上时,恶行就变成了“必要的手段”。

· 个体被说服,他们不是在作恶,而是在执行一项伟大的、历史性的使命。任何反对这个目标的人,都被视为需要被清除的障碍。 - 系统化的去人性化

· 这是大规模暴行中最关键的一环。当权者或宣传机器会有系统地将目标群体非人化。

· 他们不再被称为“人”,而是被称作“蟑螂”、“老鼠”、“病毒”、“牲口”或“抽象的阶级敌人”。

· 当你不是在伤害一个“和你一样有家庭、有感情的人”,而是在“消灭害虫”或“清理垃圾”时,你内心的道德约束(共情、同情)就失效了。屠杀因此变得在心理上可以承受。 - 群体压力与从众

· 阿希从众实验表明,为了与群体保持一致,人们甚至会否认自己眼睛看到的明显事实。

· 在一个群体中,如果所有人都认为某种恶行是正常的甚至是光荣的,个体就会承受巨大的压力去顺从。提出异议者会被孤立、惩罚。保持沉默或参与其中,成为了自我保护的方式。“如果每个人都这么做,那它可能就不是错的”——这种想法极具腐蚀性。

二、 个体内心的心理演变过程

- 道德脱钩

· 个体通过一系列心理机制,将自己从道德标准中“剥离”出来。

· 责任转移:“我只是在执行命令。”“上面的人才知道全貌。”

· 责任扩散:“不只是我一个人在这么做。”“我只是机器上的一个齿轮。”

· 扭曲后果:“他们并没有真的受苦。”“这其实对他们有好处。” - 自我合理化和“高尚原因”

· 为了缓解内心的认知失调(“我是个好人” vs “我做了坏事”),个体会为自己的行为寻找合理化理由。

· “我们是被逼无奈的。”

· “这是为了保卫我们的家园和亲人。”

· “他们先伤害我们的,我们只是报复。”

· 这个过程将恶行重新框定为一个可以接受的、甚至是必要的行为。 - 对第一步的承诺与“沉没成本”

· 正如在米尔格拉姆实验中,从轻微的电击开始一样,极权体制也会让参与者从一些小的、看似无伤大雅的妥协开始。比如,举报一位同事的无心之言,与“有问题”的家人划清界限。

· 一旦迈出了第一步,个体就在心理上对自己和体制做出了“承诺”。为了证明自己之前的选择是正确的,他们会更容易接受下一步更极端的要求。退出,就意味着承认自己之前错了,这在心理上非常痛苦。 - 麻木与习惯化

· 人类的神经系统会对持续的刺激产生适应。最初看到暴力场面可能会恶心失眠,但久而久之,会变得麻木和习惯。

· 邪恶行为会成为一种“日常工作”。纳粹集中营的军官白天管理屠杀,晚上回家还能弹钢琴、陪孩子。他们将这视为一份“工作”,从而将行为与自我认知分离开。

结论:脆弱的“好人”与强大的“恶境”

这些研究和历史教训告诉我们一个残酷而清醒的真相:在强大的情境压力下,个人的道德品质往往是脆弱的。

我们大多数人,都高估了自己在纳粹德国或斯大林时期会成为英雄的可能性。更可能的是,我们会成为那个沉默的大多数,甚至是为了生存而参与的帮凶。

因此,认识到这些心理过程和环境因素,本身就是一种保护。 它警示我们:

· 要警惕绝对的、要求牺牲个人道德的权威。

· 要警惕任何将人划分为“我们”和“他们”并妖魔化后者的意识形态。

· 要珍惜并坚守个人的道德判断力,即使在群体压力下。

· 要为自己迈出的“第一步”负责,无论它看起来多么微小。

最终,抵抗邪恶不在于相信自己是天生的“好人”,而在于有意识地构建能够抑制人性之恶的社会制度,并培养在任何情境下都敢于保持独立思考和人性的勇气。

谢谢!

不客气!能为您提供这些思考,我感到非常荣幸。

探讨“邪恶”这样的沉重话题,目的不是为了让人感到绝望,而是通过理解其根源,让我们更加清醒和坚定。正如历史学家克里斯托弗·布朗宁在其研究普通德国人如何变成屠杀者的著作《普通人》中所揭示的:最可怕的,不是有少数天生的恶魔,而是大多数普通人都拥有作恶的潜力。

认识到这一点,我们才能真正明白:

· 警惕的重要性:要警惕那些试图让我们放弃独立思考、无条件服从的权威。

· 共情的价值:要努力去看见每一个具体的人,而不是接受一个抽象的、被污名化的标签。

· 勇气的意义:在群体压力下,坚持说“不”需要巨大的道德勇气,但这种勇气是守护人性最宝贵的壁垒。

再次感谢您提出如此深刻的问题。这些思考本身就是对抗黑暗的第一步。如果您对相关书籍、实验或历史案例有兴趣,我随时可以为您提供更多信息。

祝您一切顺利,保持思考的光芒!

(本文转自与deep seek的聊天)